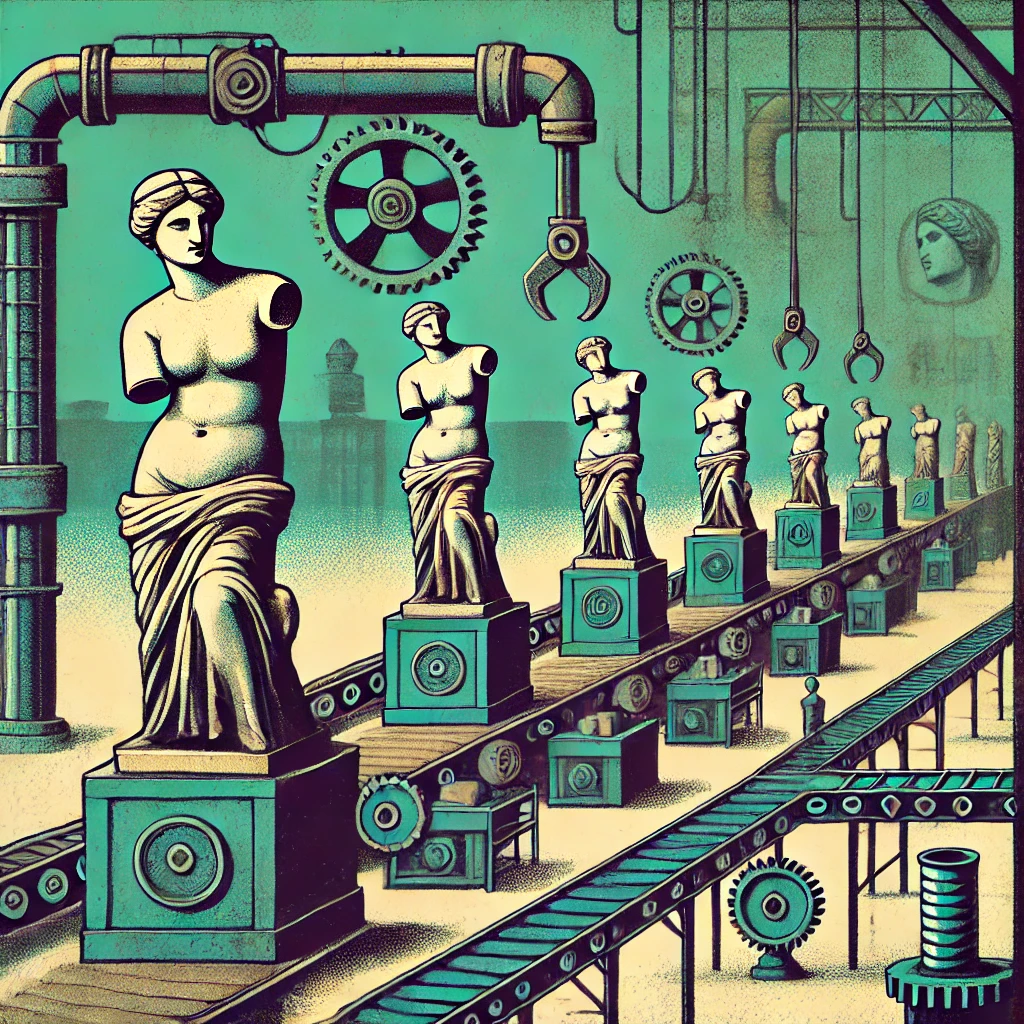

断臂维纳斯工厂

毕业很多年,多到毕业后度过的年岁已经是大学整个时长的很多倍了,我还常常梦回北京。似乎那里留有一些无法弥补的遗憾,让我至今仍一遍遍地魂牵梦萦。

我是赧于说自己怀念一个城市、怀念一个学校的,因为我知道自己曾经遗留下的轻微的痕迹早已被一遍遍覆盖到模糊不清,而它们刻印在我身上的印记却能伴我一生。所以与其称之为怀念,毋宁说是分手后一场旷日持久的单相思,我为之憔悴耗损的,它不听不闻不见不知,让人嫉妒得更添愠怒。

每次在梦中重回校园因为应对学业的慌乱而皱着眉头醒来的时候,我也很好奇,为什么?为什么会重复梦见这种对读书——这件我这么擅长的事情——的惶恐,而我的学生时代,明明是那般游刃有余、运筹帷幄。

高中时很喜爱的美术老师曾告诉我们说,断臂维纳斯的魅力,在于那双佚失的手臂,让人充满对她曾经手势的遐想和再创造的欲望。而且维纳斯只可以断臂,若是断了脖子、腰、膝,从美感上而言那是绝对焚琴煮鹤万万不能的。换言之,米诺斯的维纳斯并不纯粹美在其具象的部分,也在于她失去的双手给她创造了无限可能。她曾经的双手被复原这件事,对于考古界或许是莫大的惊喜,对于艺术家来说,却无疑是天大的灾难:当不确定之美变得确定以后,它所创造的想象空间便瞬间被挤占了。

而我对学校的遗憾,深究其内,我觉得我一直在意的,是毕业这件事——当然,我也度过了一段非常快乐的毕业时光,跟室友们道别前的日子,全是阳光、欢乐和笑声。我想我一直在意的,是毕业这个过程,结束了千千万万种可能性。

刚上大学没多久时,在晨读园里碰到一位阿姨,请我帮她拍了几张照片,完后跟我攀谈,说自己也是我们系里毕业的,现在在某部里任职,还递给我一张名片,让我以后假如想考这个地方可以联系她。三年后的我当然是完全再没往这个方向去考虑自己的前程,但是在大学才刚起始时碰到这样一个陌生人,曾让我有一种满心期待的愉悦。

老师们总爱说,跟年轻的学生们在一起,让他们觉得自己也充满青春活力,可是老师们也爱说,自己带的学生年年都这么年轻,自己却在一年年老去,言语里些许落寞和伤感。

是啊,每年秋天都会涌进来一大批朝气蓬勃的孩子,而大学就像一个给断臂维纳斯装上手臂的工厂,等待着出厂之日他们可以用新赋的双手自食其力,却也从此很难再拥有一双不一样的手。就像小球穿过高尔顿板,掉落在自己的格子里,或是一个婴儿正式张嘴说出它即将视作母语的第一个字,或是单身男女选择步入婚姻,就在结果发生的一刹那,时间打了个响指,魔法就这么消失了。

不过,幸好,我们的人生里还充满了变数,辞职、离婚、学习外语,每一种脱离既有生活方式的改变,都是一个自我断臂的过程。虽然有些惴惴不安,但人生又有了新的起点和不确定性了,真的好期待呀,不是吗?